本文转自:齐鲁晚报

具身机器人能“感知世界”了吗

专家称,未来5年将逐步普及且支持在线升级

记者 张志恒 尹睿 济南报道

在科技飞速发展的当下,具身智能机器人与脑机接口技术正成为人工智能领域的热门方向。围绕相关话题,记者近日采访了山东中科先进技术有限公司总经理、山东省机器人研究会副会长李卫民,深入探讨其应用场景、核心优势、研发难点及未来前景。

汽车制造与家庭服务

成关键赛道

谈及具身智能机器人的应用场景,李卫民首先指出了其“终极目标”——汽车制造领域。“汽车总装生产线目前仍依赖大量人工,若具身智能机器人能在此领域取代人工,意味着其智能水平已达到较高层次。”他表示,当前多家人形机器人企业均将目标锁定与整车厂合作,推动机器人落地生产线,这也是行业公认的典型应用场景。除工业领域外,家庭服务是另一重要方向。“照顾老人、做家务等场景,能充分体现具身智能机器人的智能化水平。”李卫民坦言,但从目前技术看,机器人的能力仍有较大差距。

相较于传统机械臂,具身智能机器人的核心优势在于“环境适应性”。李卫民解释:“现有机械臂多为第二代纯位置控制设备,动作全靠提前设定,若装配时螺丝孔偏差0.5毫米,就可能无法完成操作;而具身智能机器人能像人一样主动矫正偏差,更好地适应环境、完成任务。”

不过,具身智能机器人的发展仍面临两大核心挑战。一是“精准切入需求痛点”,当前多数商用机器人仍停留在商演、展览等表面应用,如跳舞、招手等预设动作,难以解决生产效率提升、家庭劳动强度降低等实际问题,导致租赁业务多处于回本阶段,行业面临洗牌。二是“实验室成果转化难题”,从技术研发到标准化商用、家用产品,需大量数据支撑,且开发模式与传统工业机器人截然不同,它无需依赖编程预设动作,可直接通过人类动作或运动视频数据训练,这种“自我学习”模式也让技术进步速度显著加快。

对于未来5年的发展,李卫民持乐观态度。他预测,随着技术迭代,具身智能机器人将逐步普及,且支持在线升级,企业开发的新功能可直接推送至已售出的机器人,推动整体智能化水平提升。同时,人形机器人企业将逐步开放更多接口,允许用户在硬件平台进行二次开发,就像工业机器人时代那样,实现“基础功能+个性化应用”的生态模式。

针对消费者对人形机器人的“抵触心理”,李卫民认为无需过度担忧:“目前机器人能自主完成的任务有限,还常出现摔倒等‘搞笑失误’,完全取代人类的可能性极低。”他建议企业加强技术科普与引导,未来随着行业发展,相关立法也将逐步完善,规范技术应用与数据安全。

脑机接口实现

两大核心应用

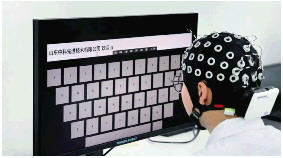

除具身智能机器人外,李卫民所在团队也深耕脑机接口技术领域,目前已取得阶段性成果。据介绍,该技术通过“脑电帽”采集脑电波,识别人的意识与意图,当前已实现两大核心应用:一是控制无人机编队:在无线局域网内,可通过脑电波指挥3-5架无人机完成上升、下降、转向、反转等动作;二是“意念打字”:无法说话的残疾人戴上脑电帽后,可通过注视屏幕上的字符,将想法转化为文字。

从应用场景来看,目前该团队的脑机接口产品已销往40多家高校、科研院所及医院,主要作为科研设备使用。“医疗注册许可证预计今年年底拿到,届时产品将正式进入医疗领域,用于康复患者,如帮助残疾人通过脑电波控制下肢外骨骼,或辅助手部术后患者恢复运动功能。”李卫民补充道,团队还在探索“脑机接口大模型”,未来有望实现“纯想象控制”,无需依赖视觉注视,直接通过解读脑电波辨识人类想法。

对于两大技术的未来,李卫民认为人形机器人将成为机器人领域的主流发展方向:“我们的社会是‘以人为本’构建的,所有场景与应用都更适配人形机器人的形态,且它是‘通用型设备’,除了洗衣服,还能做饭、照顾老人,这是洗衣机等专用设备无法比拟的。”

同时,李卫民强调技术发展需与伦理、立法同步:“人形机器人涉及数据采集与隐私安全,就像手机会收集用户习惯一样,未来需通过立法规范企业行为;养老场景中,机器人服务老人的安全性,如避免老人跌倒、受伤等也需更高的技术标准与伦理约束。”

美港通证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。